2025-04-01 10:02:28 发布人:东博视讯全息互动教室 阅读 1706

全息技术的发展历程可追溯至20世纪中叶,经历了多个关键阶段,逐步从理论探索走向广泛应用。以下是其发展的主要脉络:

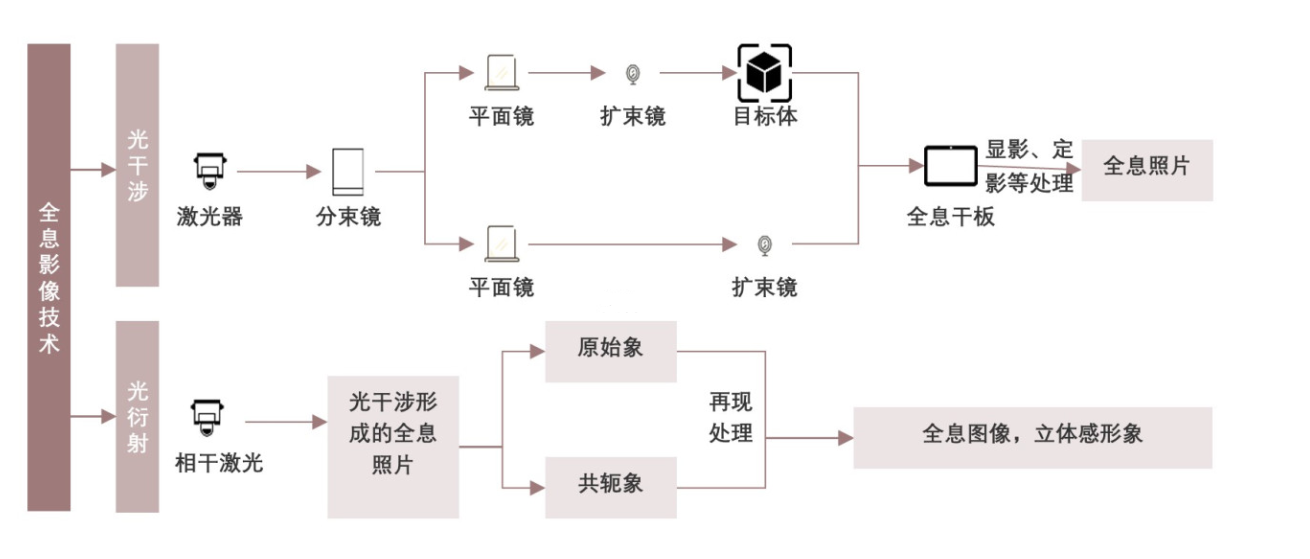

1947-1948年:匈牙利裔英国科学家丹尼斯·盖伯(Dennis Gabor)在研究电子显微镜分辨率时,首次提出“全息术”概念,通过光的干涉和衍射记录物体的振幅与相位信息,制作了首张全息图。但受限于水银灯光源的低相干性,重建图像质量较差,且存在同轴衍射干扰问题。

(Dennis Crabor)

1950年代:A. Lohmann提出单边带全息技术,尝试解决孪生像干扰,但未成为主流。

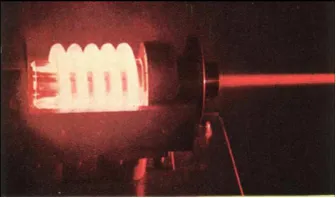

1960年:红宝石激光器的发明为全息技术提供了高相干性光源,彻底解决了光源问题,推动技术进入活跃期。

(红宝石激光器)

1962年:美国科学家Emmett Leith和Juris Upatnieks结合通信技术与侧视雷达原理,发明离轴全息术,有效分离原始像与共轭像,大幅提升成像质量。

1966年:Brown和Lohmann提出计算机生成全息图(CGH),利用数值计算简化记录过程,为数字全息奠定基础。

1969年:Stephen Benton发明彩虹全息术,通过狭缝技术实现白光环境下的彩色显示,降低了对激光光源的依赖。

1970年代:第三代全息技术(激光记录、白光再现)成熟,赋予全息图鲜艳色彩,模压全息技术发明并应用于防伪领域。例如,1980年代信用卡防伪标志的普及。

(中国第一张商用模压防伪全息图)

1971年:盖伯因全息术贡献获得诺贝尔物理学奖。

1994年:Schnars和Jütner利用CCD直接记录菲涅耳全息图,结合计算机重建,推动数字全息技术高速发展。

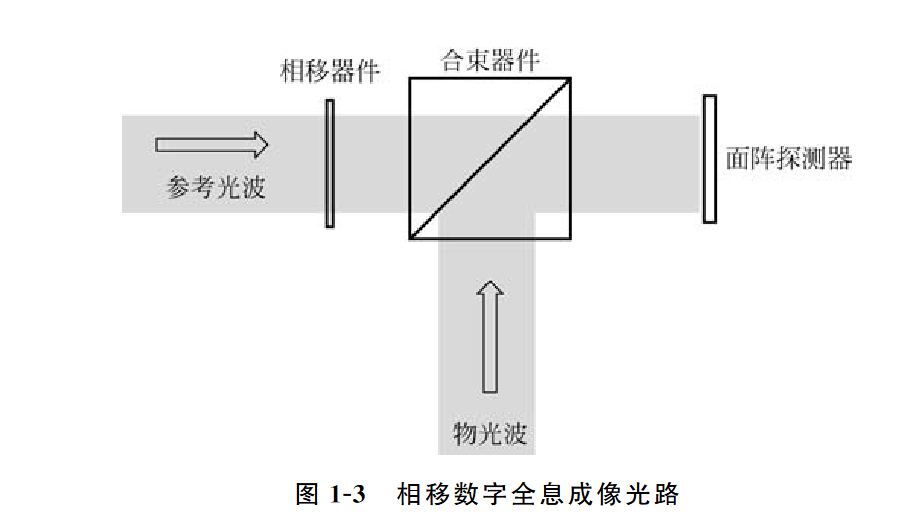

1997年:相移数字全息技术发明,通过相位调制消除孪生像,提升成像精度。

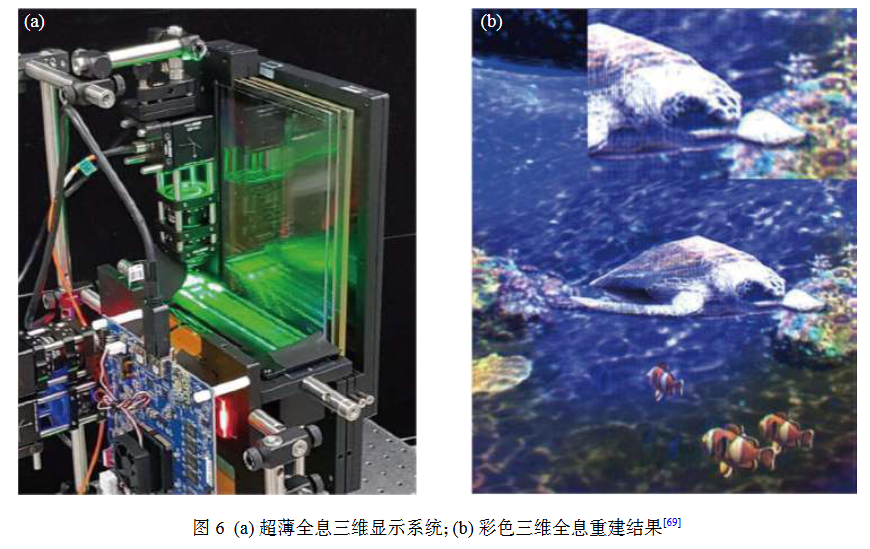

2000年后:计算全息进入爆发期,算法优化与硬件进步(如GPU加速)使得动态三维重建成为可能。

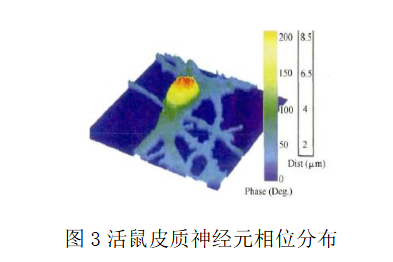

技术融合:全息技术与人工智能、大数据、元宇宙结合,应用于医疗(如实时细胞观测)、教育(沉浸式教学)、娱乐(虚拟演唱会)及工业检测等领域。

新兴方向:超表面调制器件、深度神经网络算法进一步推动实时交互与高分辨率显示。例如,商用光聚合物记录介质和全息打印系统的出现,降低了技术门槛。

产业化扩展:中国在模压全息领域经历四个发展阶段(1986年至今),从防伪拓展至包装装饰、艺术展示等细分市场。

全息干涉计量:1960年代后广泛应用于无损检测,实现高精度非接触测量。

数字全息显微术:2000年后结合计算机处理,用于生物细胞动态观测。

元宇宙全息:2020年代成为元宇宙基础设施,支撑虚拟与现实融合,如全息教室,全息演唱会。

全息技术的发展历程体现了跨学科协作与技术迭代的紧密关联。从盖伯的理论突破到激光器的关键支持,再到数字技术的赋能,其应用从科研走向大众生活,持续推动视觉呈现与交互方式的革新。未来,随着材料科学、量子计算等领域的突破,全息技术或将在更多场景中重塑人类感知与信息交互的边界,全息互动教室走入寻常已成为可能。

版权所有 © 2012-2020 东博视讯 增值电信业务经营许可证编号B2-20201276 鲁ICP备09039169号-7 电话:400-838-5277